My favourit is...

a pint of Deuchars IPA

Yes,Please !

月曜の夜でしかも時間が比較的遅めだったので静か。

クリスプスをつまみに…

初日から「わらし」たり「置いたり」盛り上がりました。

|

遅い時間のグラスゴー・セントラル駅

なんとなく上野に似ているような。。。 |

Auchentoshan蒸留所

マッシュ・タンの説明

オレゴンパインのウォッシュ・バック

活発に醗酵するウォッシュ

3回蒸留、3基ポット・スティルが並ぶ

最新のシステムを導入している

ハイテク蒸留工程!?

多数の樽が並ぶ貯蔵庫

蒸留所の近くではCOWが飼育されていた。

ISLAYの空気

アイラの空港(まるでドライブ・インのよう)

|

←島内を走るバスの時刻表。

Bowmore,Port Ellen,Ardbeg,

Port Charrote...

モルトリストのような名前が並ぶ。

みんなバス停の名前。別に蒸留所行きのバスというわけではありません。 |

|

| 島内で一番栄えているボウモアのメイン・ストリート。スーパーや肉屋、郵便局などが並び昼間はにぎわっている。 |

| 午後10時位のボウモアのメイ・ンストリート。人がほとんど歩いていない。 |

|

BOWMORE蒸留所

BOWMORE蒸留所の余熱を利用した温水プール

島内を走る小さな路線バス

Kilchoman蒸留所

蒸留所はのどかな農場の中にあります

モルティング・フロアー

モルティングも手作業で行います

ミル

小ぶりなマッシュ・タン

使用するイーストはこのように袋に入っています

ウォッシュ・バックはステンレス

小ぶりなスティルが2基

真新しいフォーサイス製

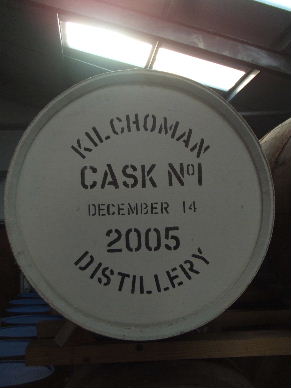

熟成中の原酒

当店と同じ誕生日!!

2005年12月14日蒸留

CASK No1

Bruichladdich蒸留所

|

|

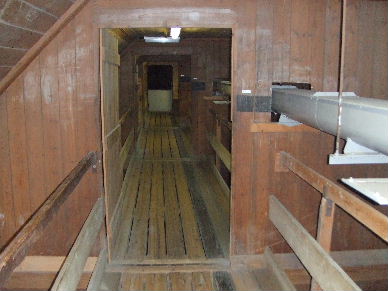

古い設備をできるだけ生かして使用している。

ミルも古いものを色を新しいブリックラディ色にしただけで使用。色にはこだわる!? |

糖化作業中のマッシュ・タン

解放桶なので中が見える

|

糖化液を冷やす熱交換器

ここで温度を下げてウォッシュ・バックに送り出す。 |

オレゴンパイン製のウォッシュ・バック

イーストは2種類のイーストを使用

スティル・ハウス

スピリッツ・スティルは清掃中

ORGANICの蒸留を行う為準備中

樽詰作業中

むせ返るような強烈なニューポットの香

アイラ唯一のボトリング・ライン

Ardbeg蒸留所

よく晴れた午後に訪問

昔々使用されていたキルン塔

今は保存されているが使用されることはない

ミリング・ルーム

大きなマッシュ・タン

|

24時間操業の蒸留所らしい感じがするハイテクな一面 |

| ウォッシュ・バックは木製 |

|

ポット・スティル

スピリッツ・セーフ

JURAの空気

アイラとジュラを結ぶフェリー

海と空の色に心癒される

磯の香漂う海岸

島の首都!?クレイグハウスの街並み

Isle of Jura蒸留所

ヴィジター・センター

湯気が上がる大型マッシュ・タン

ステンレス製のウォッシュ・バック

ここにもハイテクな一面がみられる

綺麗な形をした蒸留器は大きめ

ニューポットを樽詰!

熟成樽は主にバーボン樽を使用

奥の黒い建物がウェア・ハウス

|

11th Feb. 2008

NRT〜GLA

The Pot Sitllへ向かう・・・ The Pot Sitllへ向かう・・・

グラスゴーへの道のりは思うよりも近い。離陸して軽いミールサービスがあったかと思えばすぐにに着陸の態勢に入る。

はじめてこの地を訪れたときにその無数のオレンジ色の光が輝く街を上空から見たときに感じた異国情緒は飛び切りキラキラしていた。

今回は霧は深いが天気も良好。夕暮れ時の町並みが近づいてくるその様はやはり見慣れたグラスゴーのそれに違いなかった。

ホテルにたどり着くと落ち着くまもなくThe Pot Stillへ。いつものIPA、いつものバーメイド、グラスゴー訛。外国にもかかわらず懐かしい。第二の故郷のようなスコットランドはいつもと変わらぬ姿で迎えてくれる。芯から冷えるこの街の空気がひときはエールやウィスキーの味を引き立ててくれる。寒さも味のうちかもしれない。この国の空気を大切なロイヤル・レギュラー・カスタマー(!?)と一緒に感じられる今回の旅はまた一味違ったものになるに違いない。明日からのアイラ行きも楽しみだ。

12th Feb.

〜Lowland to Islay ローランドからアイラへ〜

|

深い霧に包まれ初日の朝

思わぬ予定変更を余儀なくされ一路オーへントッシャンへ

行くことに・・・ |

今日は一路アイラへ。

アクシデント!!ゆっくり朝食をとりすぎたようで、遅刻して予定の飛行機を逃す!やってしまった。

気を取り直してグラスゴーの街中に向かいとりあえず情報収集。グラスゴー周辺の蒸留所に行くことにする。グレンゴインとの意見も出たが、ぼ去年行ったばかりということでオーヘントシャンに行くことにした。旅の予定なんて行き当たりばったり。とは言え予定のフライトを逃すとは。。。少しとほほ…

Auchntoshan蒸留所

この時点でもまだ霧が濃い |

|

とりあえずオーへントッシャン蒸留所でツアーを待つ間日記でも書いて時間をつぶすことにしよう。旅の贅沢の一つは予定は未定。のんびり行ったほうが良さそうだ。

オーヘントシャンはグラスゴーの街中から最も近い蒸留所で幹線道路近くにある。かつてローランドのグレーン蒸留所がその立地ゆえに生産量を増やし、たくさんの蒸留所が乱立しその栄枯盛衰を考えさせられる立地条件だ。西のオーへントッシャン、東のグレンキンチーどちらも街のはずれにある大きな蒸留所だ。

オーへントッシャンはその中でも今まで残った数少ない蒸留所に一つでローランドを代表する蒸留所の一つに違いない。当初に予定では今ごろはボウモアにいるはずだったのだが、今はオーへントッシャンにいる。同じモリソン系列という事でなんとなく縁があったのかのと思えなくもない。コーヒーでも頼んでもうしばらく時間をつぶすことにしよう。しかし時間には遅れないこと。

|

ヴィジター・センターでPCを広げ日記をつける。 |

ツアーはとても親切に丁寧に案内していただいた。質問にも丁寧に答えてくれた。どこの蒸留でも同じだがモルティングはここの蒸留所では行なわれていないことの説明を受けミルの見学からマッシュタンへの流れから蒸留、熟成へ。ここの蒸留所は蒸留工程には他とは違う特徴がある。通常のモルトの蒸留は2回だがここでは3回行なわれている。ゆえにここのスピリッツは素直で甘く飲みやすい。反面そっけないという気もしなくはないが良く出来たニューポットといえるだろう。熟成にはホッグスヘッドを中心にシェリーバットを組み合わせて熟成させている。ウェアハウスの数は多いように思う。蒸留所の敷地も比較的広いようだ。さすがはシングル・モルトとしてのビック・セールスを記録するブランドだ。十年はホッグスヘッドのみの原酒を使用、12年には3割弱シェリー樽熟成の原酒をブレンドしている。ティスティングした印象ではシェリーのニュアンスが分り易く全体的に穏やかで優しいモルトでこれもニューポットの素直さゆえかもしれない。

全体的に規模も大きく生産量も多い。出来る限りオートメーション化されているようで効率のいい生産が出来るように設計されている近代的な蒸留所だ。ウィスキーの伝統的なイメージからすれば昔ながらの職人的なつくりをしているというよりは、ウィスキーの外貨を稼ぐ産業としての一面を感じさせてくれる蒸留所である。ビジターセンターも綺麗に出来ており、案内してくれる人も良く教育されており、観光資源としての蒸留所の機能もしっかりと備わった都会的でスタイリッシュな蒸留所なのだ。

グラスゴー(セントラル駅近く) グラスゴー(セントラル駅近く)

| やっとGLASGOWからアイラ行きの飛行機に搭乗 |

|

空港に戻り無事にアイラ行きの飛行機に乗り込んだ。眠りに落ちたと思ったら着陸寸前、眼下には懐かしいアイラの風景が広がっていた。天気も良く夕暮れのアイラ空港はとても温かかった。路線バスに乗りボウモアのいつものLambth

Houseにたどり着いた。いつもの高めのテンションでマーガレットが温かく迎えてくれた。部屋に荷物を置き落ち着くまもなくハーバーインへ。

ベルヒーブンを注文しあたたかい店内で落ち着くカウンターで二人の男性が話しをしながら飲んでいた。「どこから?日本から?」そうだと答えると一人の男性は船乗りで自動車を運ぶ貨物船に乗ったことがあり日本にも行った語った。日本から日産の自動車を数千台運んだそうである。どこかブナハーベンのラベルのおじさんのような船乗りの男性はまさしくアイラの男といった風情だ。二人の男性は飲み終えると静かに去っていった。ハーバーインで船乗りのレギュラーに迎えられるなんて気分がいい。メニュを見ながら今夜の夕食に思いをめぐらす。結局、オイスター、シーフード・プラッター、スモークサーモンと海の幸をバーで頂くことにした。ビールにウィスキー添えて豊かな海の幸を楽しんだ。小ぶりで繊細な味わいのオイスターにはボウモア、プロウン、グリル・ド・サーモン、ホタテのグリルに野菜が添えられた盛りだくさんのシーフード・プラッターはビールで、しっかりと燻製されて脂の乗ったスモークサーモンはカリラのカスク・ストレングスとそれぞれとのマリアージュを楽しんだ。

|

Islay Oyster

アイラ・モルトをかけてもいいかもしれません…が

個人的にはレモン、ペッパーとタバスコ少々が好み |

|

Seafood Platter

スコティッシュ・サーモンはステーキとスモークの2種類、茹でた新鮮なプロウン、火入れが素晴らしいホタテのバター焼とサラダなど盛りだくさんの一皿。

|

|

Scottish Smoked Sarmon

スコティッシュ・サーモンは脂がのり、絶妙なスモーク具合!

アイラ・モルトとの相性は格別!!! |

| ハーバーインでシーフード三昧!! |

| 綺麗に改装したロッホ・サイド・ホテルのBARでアイラ・モルト三昧 |

|

|

食後のウィスキーがほしくなりロッホ・サイドへ。すっかり改装し綺麗になった店内には驚いたがバックバーに刻まれた蒸留所の名前は相変わらずであった。閉店までゆっくりと80をチェイサーに閉店の時間までたっぷりウィスキーを体にしみこませた。

|

道路に寝転んで降り注ぐような星空を眺める |

周りが暗くあまりの星の綺麗さに感激しながら道路に寝転んで星を眺めたり、ボウモアのメインストリートに置かれたス―パーのカートに乗っかって坂を下ったり悪ガキをした。あわただしく時間に翻弄された一日の疲れは、極上の海の幸とウィスキーで癒され、悪ガキごっこで活力を取り戻した。

13th Feb.

〜Visitting Islay Distilleries アイラの蒸留所を訪ねて〜

|

アイラの定宿

「Lambth House」 |

マーガレットの作る朝食はいつでも丁寧で暖かい。スコットランドおふくろの味ポリッジは特に暖かく飛び切りの朝食だ。勿論それに続くフルブレックファーストは申し分ない。

時間通りにお願いしたタクシーが迎えに来てくれた。一路海岸線を走りキルコーマン向かう。途中からは草を食む羊に囲まれた狭いアップダウンを繰り返す道を走りたどり着いた先の農場の中にキルコーマンは佇んでいた。現在アイラのある蒸留所の中では唯一海に面していない蒸留所なのだ。多くの蒸留所が海に面しているのは、かつて原料や完成品のやり取りを船を用いて行なっていた事に理由がある。それよりも前の時代に原料も地元で調達し、消費も地元で行なわれていた時代は海路での物のやり取りは必要がなく、ウィスキーとしての産業が成立していなかった時代、つまり農家で蒸留が行なわれていた時代はキルコーマンのような立地は自然であったと思われる。しかしブレンデッドの大量消費の時代が訪れてからはそのようなのんびりとした時代ではなくなり本土との連絡の良さが求められ海沿いに蒸留所が建つことになった。それがアイラに現存する蒸留所の形になっている。しかしながらこの形は古きよき時代のものであり現代の蒸留所にはこの条件は必要とされていない。この点から考えればキルコーマンは全く新しい時代の蒸留所と言えるだろう。

|

キルコーマン蒸留所

ファームハウスと言う言葉がぴったりだ。 |

2005年に操業したこの蒸留所はとても小さい。彼らが目指すものは小規模で伝統的な「ファームハウス・ディスティラリー」なのだ。ロケーションと雰囲気こそファームハウスだが建物の中は以外に現代的で機能的で綺麗に出来ており、そのアンバランスさが新しい蒸留所ということを強く印象つけているように思った。フロア・モルティングも行い、ローカルの原料を使ったウィスキーの生産を目指している。現段階ではウィスキーと呼べる在庫はないが多くの人から期待されるその蒸留所の姿は伝統を上手に利用した極めて現代的なウィスキー産業の一端を見る思いがする。「小さいことはいいことだ。」というのはウィスキーについてはもっともなことで、そのためコストが高くつくなら場合によってはその出費も厭わない飲み手が着実に増えている。そんな人々の期待を一身に集めるアイラ・モルトの一つがキルコーマンではないだろうか。蒸留所の規模としてはエドラダワ―と近い感じだ。こじんまりと使いやすそうなレイアウトは共通点だがフロア・モルティングまで行なうというところはエドラダワ―とは大きく異なっている。ピートに特徴のあるアイラ・モルトとしては小規模であってもモルティングにこだわらない訳には行かないだろう。ティスティングは一週間前に蒸留されたばかりのニュースピリッツだ。無論ウィスキーではない。アルコールが強く、強烈なスモ―キー・フレーヴァ―だがアフター・ティストは想像以上に甘くリッチに感じられる。熟成を期待させる酒質だと思う。最初のボトリングにはかなり高い価格がつけられるだろうが出来れば手に入れたい。なぜならウェアハウスで発見したのだが最初の樽は蒸留が2005年12月14日偶然にも当店も同じ誕生日。何かの縁を感じてしまうのはしょうがない。それにしても今日はほんとにいい天気だ。空は青く、気候は穏やか。散歩が気持ちがいい。蒸留所の訪問は色々得ることが多いが雨の中ずぶぬれになりながら歩いたり、何の当てもなく散歩したりする時間はほんとはすごく大事なのだが、晴天の下、田舎の香りをいっぱいに吸い込んで散歩するのは気持ちがいい。

ブリックラディご自慢の「こんぴゅーたー」

(木の板に数字、ひもの先に錘が下がっているそれです) |

|

キルコーマンから海岸沿いの道に出てボウモアと逆に西に走ると道沿いにブリックラッディがある。しばらくの休止状態の後、2001年に所有者が変わってから2回目の訪問になる。ここは伝統的な蒸留所にも関わらずマネージャーとしてジムが来てから新しい道を歩み始めたので先のキルコーマンとの共通点もある。

アイラですべてを行なう蒸留所として再スタートをきった。ボトリング・ラインまで備える蒸留所はアイラで唯一である。2002年の訪問時は工事中の区域が多く蒸留は行なわれていなかったが今回は見る限りではフル稼働のようである。最も規模もさほど大きくなく、大量生産型の蒸留所ではないのでたかが知れている。それでもボトリングラインまでみんな忙しそうに動き回り活気がある。蒸留所が一軒できると雇用が増え、地域経済は活性化するそうである。この蒸留所がボトリングまでアイラですることにこだわるのは品質的な問題のみならず、アイラ島の人々の生活のためでもあるそうだ。その島で生まれ育ったマネージャーならではの故郷への愛情あふれる話である。ウィスキーが生活を支えているのである。立場は全く違うが私の生活も同じようにウィスキーに支えられている。一緒にここまでやってきてくれた同胞もウィスキーに支えられている。これまた立場は違うのだが。

昔ながらのミル、ウォッシュ・バックも伝統的なものを使用してオートメーション化とは縁が遠そうな蒸留所である。機能的には出来ているが所々まだまだ手つくりを感じさせる。ここではメインのライン以外にポート・シャーロット、オクトモアといったへヴィー・ピートのモルトもまた生産している。ポート・シャーロットは別に近くに新しい蒸留所を建設中。かつて同名の蒸留所があったそうでその復活といえなくもないが一からの建設である。

最近のアイラはウィスキー業界の中でも特に元気がいい。ピートの香り、個性的な味わいは今世界中でブームになっている。かつて「薬臭くて飲み難い」と言われ敬遠されてきたモルトは今スタイリッシュなウィスキーとして人々に受け入れられている。人々の趣向の変化とは不思議なものである。

|

アードベッグ蒸留所に到着 |

ブリックラッディから一路ポート・エレン経由アードベッグに向かう。アードベッグもまた新しくスタートを切った蒸留所である。かつてアライドの所有だった頃はもっぱらバランタインの原酒を造るために動いていた蒸留所といってもよい蒸留所であった。その個性的な味わいはアイラで随一を誇り一部のマニアの間以外ではシングルモルトとして飲まれることは少なかった。80年代に入りウィスキー業界は不況に見舞われ蒸留所の稼動は途切れがちになり長い間半休の状態に放置された蒸留所であった。それを1998年に当時のグレンモ―レンジ社が買取、再開させた。この蒸留所もまた再開された直後、まだ屋根などを修復中の状態のときに一度訪れたことがある。カフェもすっかりきれいになり多くの人でにぎわっていた。先ずはここで昼食をとりツアーの時間まで待つことにした。昔は来たときはここで出されるたっぷりのアイラ・チーズがお気に入りだったのだが数年前にアイラ・チーズは作り手がいなくなりその生産は途絶えてしまった。

|

ARDBEGのカフェにて

チャダーとチャツネのトーストサンドウィッチ

焼きすぎのトーストの香ばしさとチーズのコクとチャツネの甘さのバランスがいい。英国らしい素朴で温かい味わい。 |

1999年に訪問した時はまだ人も少なくやっとツアーができる状態だった。そのときツアーを担当してくれた女性からたった一つの蒸留所が地域経済、人々の暮らしに与える影響について説明を受け、遠く離れた場所でウィスキーを生業としている消費の末端にいる我々とはまったく違う意味で人々の暮らしを支え、人々の暮らしをつぶさに眺めている蒸留所の存在を知った。そういう意味では先のブリックラディと同じような思想を持ち再開した蒸留所なのだ。現在、アードベッグはグレンモーランジ社の買収に伴いフランスの企業の傘下にある。しかし蒸留所自身の独立性は守られているようでアイラの中でアイラの人々と共に歩んでいるようだ。ウィスキー蒸留所の大半は巨大企業の資本の元に運営されているがその一つ一つの蒸留所の個性は守られている。蒸留所の独立性が守られるのは伝統を美化することで成り立ってきたウィスキー産業の特徴とはいえまいか。

蒸留所内を案内していただく。相当の投資が行われかつて操業が途切れ途切れだった寂れた蒸留所のイメージはまったくない。残念ながらモルティングは行われていないが昔使われていたモルティング・フロアーやキルンは大切に残され見学コースのイントロを飾る。昔々職人が残した落書きまでもそのまま残している。ミルはここの蒸留所も古いものを使用している。マッシュタンからウォッシュバック、スティルまできれいに整備され、24時間操業のアードベッグはコントロール卓があり各工程を少ない人数で管理できる体制が整えられている。

ここのスティルはピュリファイアーが取り付けてあり実質2回半蒸留と言う事ができる。へヴィー・ピートのモルトにもかかわらず独特の滑らかさを兼ね備えているのはこの蒸留器のせいなのかもしれない。ミルやウォッシュ・バックは古い物を使用しているようだが、ところどころに最新のテクノロジーも導入しているようでこれからのアードベッグがどのような酒質になるのかが気にかかる。

見学の後、お楽しみの試飲。10年に始まり数々のアードベッグを扱っているといったらとっておきの一杯を出してくれた。1975年のヴィンテージ。柔らかいヨード香、甘くドライフルーツを思わせる香の中に煙のニュアンスが漂う。暖かく口の中に広がる磯の香と煙の香の中に甘さが広がり複雑。後味は長くヨードと磯の香。

試飲したArdbeg1975 試飲したArdbeg1975

気分よく外に出て蒸留所の堤防周辺を散策。磯の香に包まれると先程口にしたウィスキーの中にあった磯臭さを思い出す。アイラのウィスキーにアイラの空気は最高の肴である。とてつもなく贅沢な時間が流れる。

磯の香漂うArdbeg蒸留所 磯の香漂うArdbeg蒸留所

| 夕焼けに染まるボウモア蒸留所 |

|

ディアジオのポート・エレン・モルティングの前を通りボウモアに帰ってきた。プールでひと泳ぎと思いプールに行くも残念ながらスイミングスクールの為ヴィジターは入れず。ボウモア蒸留所の周りをゆっくり散歩した。夕焼けに染まった美しいボウモアの風景を眺め、短い時間ではあったが素敵な散歩を楽しんだ。この真っ赤に染まった海岸線の散歩は心に残る素敵な時間であった。この町の家々はどれもなぜか懐かしい。子供の頃大好きだった絵本「The

little House」の家にその形が似ているからだろうか。しかしこの町の家々は絵本の家とは違いどれも現役で大切にされているところが嬉しい。

ボウモアに来たら要チェック「SPAR+The Whisky Shop」 ボウモアに来たら要チェック「SPAR+The Whisky Shop」

ボウモアのコンビニ(!?)でボトラー物のアードベッグを一本買う。この店は昔は日本でも時々見かけるSPARだったのだが最近は看板を架け替えウィスキー・ショップとも名のっている。内容的には食料品も売っているよろずやなのだが勿論ウィスキーを多く揃えアイラ・モルトに関してはさすがの品揃えである。中にはビックリするような高級なものまで置いてあるのだ。そしてウィスキーだけでなく一通りのスピリッツ、リキュールからワインまで揃えてあるということはここは島唯一の酒屋なのかも知れない。

|

Oytser with Guinness

昨年のアイルランドに続き至福の時... |

昨夜のシーフードの美味しさが忘れられず、もう一度ハーバーインへ。この島にとっては時間も少々遅くレストランが賑わっていたようでバーでのフードオーダーは時間がかかると言われ宿泊しているBB向かいのボウモア・ホテルへ行って食事を取ることにした。残念なことにこちらでも基本的にキッチンはクローズの時間でオイスターならと言われたが勿論二つ返事でOK!何よりもこれが食べたかったのだ。ボウモアやレモンを添えて店に残っていたすべてのオイスターをたいらげた。隣のパブリック・バーはフットボールの試合中継もあり賑やかに盛り上がっていた。食事を終え隣に移り、ビリヤードをしたりしながらカウンターで立ち飲みで盛り上がった。地元のジュラ・ウィスキーを愛飲するファンキーな女性、歌を歌って盛り上がる若者、ダーツで盛り上がるニュージーランドからの旅行者グループ、レギュラーらしい落ち着いた感じのご機嫌な地元の男性などなど多くの種々雑多な人々が楽しむ空間はパブリック・バーらしい雰囲気だ。そこに日本からの旅行者も混じり店は混沌として底抜けに楽しい空気に包まれていた。そのファンキーな女性のよくしゃべること。昨晩お世話になったハーバーインの話は興味深かった。要するに彼女曰く「気取っていて料金の高い店のハーバーインには地元の人間は行かない」と言う主旨のことを言っていた。10年程前は確かに地元の人々で盛り上がっていたハーバーインは、以前はピートで暖が取られていた暖炉は最新式のヒーターに変わり小奇麗になっていた。確かに昨晩行ってみた感じでは静かだった。表面的にはあまり変化の無い様に見えるアイラだが、時の流れと共に店は変わっていくものなのだろうか。

カウンターの中に入るレギュラーの男性に「アイラのパイナップル」(その体形から命名されたと思われる)と呼ばれていた女性が冷静に仕事をし、お客さんを裁いていく姿はバーパーソンとして一流のものだ。その仕事振りは店全体を調和させ、混沌とした場の雰囲気にリズムを与え、一層活気付かせていた。

アイラのパイナップルの一言「さぁ、終わりにしますよ!」でレギュラーの男性ともども外に出され一服しながら星空を眺め、、彼が千鳥足で帰っていくのを見送って宿に戻った。いつまでも耳には先ほどまでの喧騒が残り、あたたかく幸せな時間をさっきまでパイント・グラスを持っていた手に、この上なく幸福のぬくもりを感じながら眠りについた。

|

ひっそりしている昼間のBowmore Hotel |

14th Feb.

〜Go to JURA ジュラへ渡る〜

|

ファリーに乗り込む

アイラを後にしジュラに渡る |

ジュラとアイラは泳いで渡れてしまいそうなくらい近い。ただその間の海は海流が早く、どこに流されるかはわからない。ましてや2月のこの時期に海に入るなんてどうかしている。ボウモアからバスに乗りポート・アスケイグへ向かう。ここからはジュラの有名なペアの山が見える。ここから見る限りジュラはまるで無人島のように見える。人口200人に対して鹿の数約6000頭。鹿の島には艀の様なフェリーで5分の旅である。

蒸留所のある島唯一の町クレイグハウス行きのバスを待つ間、崖を上り高台に立った。最高の眺望だ。たくさんの鹿の糞のあとがあった。崖を上り下りする鹿は見れなかったが気分はバンビ!?海を隔てアイラが横たわり、カリラのスティルハウスが見える。こんなに晴れ渡った天気でこの風景が見られるのは、ほんとに運がいい。

高台からの眺め

ジュラからアイラを眺める |

|

|

ジュラから見えるCaol ila蒸留所 |

クレイグハウス行きのバスの乗客は我々だけだ。途中、鹿が遠くに見え、ハイランド牛がいる道を走りながら写真を撮るために運転手さんは徐行したり、止まってくれたり、のんびりである。クレイグハウスは町と言うには申し訳ないほどの集落だ。ホテルが一軒、蒸留所と住宅が数軒とよろずや教会などが転々と並ぶ。止まっている車が錆びていることが島だと言うことを実感させられる。普段の生活ではこんな町に来ることなどない。ここから北へ真っ直ぐ進んだ島の最北端のバーンヒルに別荘をかまえ、肺を患いながら「1984」を書いたジョージ・オーウェルはどんな思いで執筆したのだろうか。これだけ静かな環境ならば雑音もなくゆっくりと色々なことに思いをめぐらせることが出来たのだろうか。1997年にここに来たときからJURAホテルには泊まってみたいと思っていたのだがここの島の静かさに身を置くほど、ぼくは十分に熟成してないようである。

クレイグハウスの入り口

ジュラ・ホテルが町の入り口にある |

|

|

ジュラ蒸留所

十年前に比べ小奇麗になった。 |

島の静けさと打って変わって蒸留所は活気がある。リチャード・パターソンのホワイト・アンド・マッカイ・グループの主要原酒を作るこの蒸留所は偏狭の地にあるとは思えないくらい近代的で活気がある。十年以上前に訪問したときに増してヴィジターセンターも充実し設備も整えられ活気づいている。ツアーの始めは商品説明からだった。一連のラインナップを紹介された。従来からのピートが軽く花のような香りをもつジュラから最近のピーティな物まで一連の商品郡を説明されたのだがなかなかの早口で少し聞き取り難い。その商品郡には1984のヴィンテージ物も含まれていた。やはりこの島といえば英国の偉大な作家の一人ジョージ・オーウェルを登場させないわけにはいかない。蒸留所の設備は極めて近代的で一定の品質のものを安定して供給できるだけの設備を備えているように見受けられる。ブレンドの重要なコンポーネントとしての原酒、シングル・モルトとしての原酒の双方を安定して生産するのはなかなか骨が折れる仕事なのだろう。それにしても最近はどこの蒸留所もフル稼働のようである。小規模だが世界的なウィスキー・ブームの影響でどこの蒸留所も鼻息が粗い。安定した価格で一定品質のウィスキーを供給してくれるのは嬉しいが、とてつもない美酒が楽しめる機会がめっきり少なくなったように思えるのはなぜだろう。ジュラのスティルは綺麗な形でしかも大きい。このスティルがあの滑らかな味わいを作っているのだろうか。見学後の試飲は16年、21年、へヴィーピートのスーパースティション。16年はクリ―ミーで甘いジュラの特徴を表現している。21年は少し土臭いニュアンスがあり少し個性的な味わいをもつ。スーパースティションはスモ―キーさが際立ったアイラモルトのような味わい。一見どれも同じ蒸留所で作られている原酒とは思えない様々なヴァリエーション。昔とは違い、最近の蒸留所はどこも作り分けが器用である。

ティスティングしているとき近所の猫がウロウロ。ヴィジターセンターに入ろうとするが断られる。この猫はディスティラリー・キャットではないらしい。海岸線をブラブラ散歩した。磯の香りを胸いっぱいに吸い込んだ。この空気を日本でウィスキーを飲んだときにも一瞬だが鮮明に感じることがある。ウィスキーって素敵だ。遠く離れた場所にその空気を新鮮に運んでくれるのだ。

|

ジュラ・ホテル正面入り口 |

ジュラ・ホテル名物「鹿バーガー」

歯ごたえのあるパティは野趣溢れる。

奈良では名物にならなないだろうが… |

|

JURAホテルに入り昼食をとる。やはり名物の鹿バーガーを注文。これはなかなかの逸品、とはいかないまでも素朴であたたかい味わいの一品だった。少し気にかかったのはあの鹿さんを食しているのかと思うと…食事を終え少し散歩をしたが寒くなってきた。予定の時刻にバスは遅れている。同行の一人は寒さに耐えかねてジュラ・パーカーを買ってしまった。蒸留所もなかなか商売上手である。

港唯一のパブ

ポート・アスケイグ・バー |

|

|

|

|

マニア垂涎のオールド・ボトルが何気なく並ぶバック・バー 「だから何さ」という風情がたまらない。

|

ポート・アスケイグでバスを待つ間、港に一軒だけあるホテルのパブに入って一息つく。ここのパブのバック・バーに並んだ酒がもの凄い。日本では高級なモルト・バーにしかないようなオールド・ボトルが何気なく並んでいる。でもこれを見つけたとばかりに飲んでしまうのは粋じゃない。そっとそのままにしておきたい気にさせられる。薄暗い光の中に佇む老齢のボトルたちは流れた時間の長さを身にまとい、ひっそりといつまでも生まれ故郷のアイラの片隅で多くの旅行者を出迎えてほしいと思わずにいられない。

|

|

ボウモア蒸留所

ヴィジター・センターとショップも充実 |

無事にボウモアの町に戻り蒸留所に立ち寄る。改装され、どこかサ○トリーの蒸留所のそれに似てきた綺麗なヴィジターセンターでしばしお買い物タイムを楽しむ。残念ながらツアーの時間には間に合わなかったが蒸留所の風景はカメラにも心にもしっかり写し取った。

島の滞在もこれで最後。BBのラウンジ(といってもただの居間)でしばしお茶をご馳走になり名残惜しくもBBの主人に車で空港まで送ってもらった。途中この上なく綺麗な夕焼けを眺め、サーモンフィッシングが出来る川を渡り空港に着いた。フライトは順調で定刻にグラスゴー空港のに到着した。

「なんだか帰ってきたと言う気がしますね」一人がそんなことを口にするとみんな賛同した。2日前の朝、飛行機を逃しその後の行動を決めかねた思いもあったのでひとしおの思いだった。タクシーに乗りウェスト・エンド近くのホテルへ向かう。久しぶりに見る都会の風景はとてもよそよそしく見えた。アイラはまるで龍宮城、浦島太郎の世界のようである。ほんの数日しか滞在していないにもかかわらず、いつもグラスゴーに戻ってくるととても長い時間がたったように感じるのだ。

ヴァレンタインの夜

深夜でも人々が行きかうアシュトン・レーン |

|

ホテルの場所が今ひとつ把握できていないためにしょうがなくタクシーに乗りアシュトン・レーンに向かう。この界隈は最近グラスゴーではスタイリッシュな界隈で今風なレストランやバーが並び東京で言えば青山風の場所である。島から帰ったばかりの我々には行き交う人々がみんなおしゃれに見えて少々気後れした。特に今日はヴァレンタイーでみんな着飾って楽しいひとときを過ごしている。とりあえずバーで一杯。大きな一軒家の店でレストラン、バー、パブが一階、二階に作られている。バーもおしゃれでスコットランドでは珍しくカクテルもメニュに組み込まれあれこれ作っているらしい。日本に比べればボストンシェーカーを使い、その作り方はラフで大胆だ。

|

グラスゴーで話題のレストラン

「Ubiquitous Chip」

老舗でありながら新しいアイディアに挑戦する

モダン・スコティッシュ料理が得意!? |

旅も前半の区切と言うことでその店のレストラン「ユビキタス」でディナーにすることにした。このレストランはウィスキー・マガジンでも紹介されスコッティッシュ・レストランの中でも歴史もあり、かつスタイリッシュなレストランとして注目されている店である。今回の旅行ではここでディナーと初めから考えていた。先ずはシャンペンで旅の無事を祝って乾杯した。アミューズ、スープ、メインのディナーを注文。アミューズはレバーペーストのカナッペなどが気の効いた大きさで供された。スープはどこかダシを思わせるオリエンタルな味わい。メインのステーキは比較的シンプルな味わいながらもしっかりとしたスコティッシュ・ビーフで味わい深い。ガルニチュールはスコットランドの伝統料理で牛のすね肉とジャガイモを煮込んだ肉じゃがのような料理。ステーキの付け合せに肉じゃがとはさすがは肉を食す民族の料理である。初めに注文したシャンペンではやはり太刀打ちできずアルゼンチンのカベルネ・ソービニオンのワインを注文。料理には適切な酒を選ぶことが何より重要である。食事の楽しさが全く違う。メインにはシェアして食べるように温野菜が添えられるが、一般的には茹でてバターを絡めた人参やブロッコリーが多いのだが、ここでは肉の入っていないチンジャオロースーのような野菜が出された。これが日本人的には少しホッとする味わい。同行の一人がヴェジタリアン・メニュをオーダーしていた。これがなかなかの曲者。ブルーチーズたっぷりのソースに大きな豆と野菜のパイ。これにはオーダーした本人はすっかり参っていた。ヴェジタリアン・メニュには違いないがそのヴォリュームにはすっかりやられてしまった。ボリュームに圧倒されスウィーツは遠慮して、食後に紅茶を注文したら南部鉄のヤカンのようなポットで出された。先ほどのスープ、付け合せのヴェジタブルといい、このヤカンまで最近この店では東洋趣味が流行なのだろうか。

|

東洋趣味!?

出汁のような味わいのやさしいヴェジタブル・スープ

野菜の甘味がなかなかよく出ている。 |

|

サーロイン・ステーキ

スコティッシュ・ビーフのステーキは塩、胡椒のみのあっさりしたシンプルな味付け。付け合せにストービーズとはスコットランドらしい。 |

| Ubiquitousでぼくがオーダーした2コース・ディナー |

食後は二階のパブで一杯、外のテラスでスコットランドの酔っ払いを肴に一杯とヴァレンタインの夜を心行くまで楽しんだ。泣きの一杯は最初のバーでジン・トニック、カバを注文したがカバは終了でロゼ・カバならと言われたがシャンペンを注文。名残惜しくもバーを追われ、宿の近くの元教会を改装した大きなパブへ。最近は教会は不景気らしく改装してクラブやバー、レストランにしているところが多くなってきた。中はまだ多くの人々で賑わっていた。エールとギネスを注文。ギネスの味わいは当店のものととても似ていた。10年程前からすればUKと同じ味でギネスが飲めるなんて考えられなかった。このパブも終了の時間をむかえ午前3時過ぎ宿に戻った。明日は早起きしてオーバンへ向けて旅立つ日。睡眠不足だが一足先に日本に帰る同胞の最後の晩餐でもあったし寝不足なんて気にならない。素敵なヴァレンタインの夜をたっぷり楽しんだ。作り手、売り手、飲み手をつなぐ旅でグラスゴーのウェスト・エンドを飲み尽くした。

JURAにゃ JURAにゃ |

私の旅は西ハイランドへ向かいます…